di Irene Randazzo

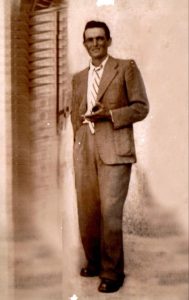

Ci sono storie che non appartengono solo a chi le ha vissute, ma anche a chi le ha ascoltate. Mio marito, Pippo Raiti, custodisce nella memoria una di queste storie. La porta con sé fin da bambino, come un dono ricevuto davanti al fuoco durante le sere d’inverno, quando suo padre, Francesco Raiti, appartenente ad una delle più note famiglie di pastori di Castiglione di Sicilia – con la voce bassa e lo sguardo lontano – rievocava i racconti della sua infanzia. Ce n’era uno in particolare, che ogni volta lo commuoveva: quello dell’alba tragica del 2 agosto 1929, sul versante nord dell’Etna, quando un’improvvisa e terribile esplosione del cratere di Nord-Est provocò la morte del giovane Angelino Samperi, il quale aveva organizzato un’escursione notturna per raggiungere la vetta e vedere l’alba insieme ad alcuni parenti ed amici per festeggiare la maturità liceale appena conseguita. Con lui trovò la morte anche Giovanni Bonaccorso.

“Avevo dieci anni” raccontava suo padre “con tuo nonno Turi e i miei fratelli Vincenzo, Carmelino e Peppino, eravamo in montagna in contrada Pitarrona. Nel periodo estivo, subito dopo la tosatura, le greggi si portavano in quota dove vi erano i pascoli migliori. L’Etna per i pastori era casa e mistero, sapevamo rispettarla, la guardavamo con fiducia, come si guarda una madre severa”. Francesco, faceva delle pause, mantenendo lo sguardo fisso e lontano, come a non voler perdere la nitidezza del ricordo, accendeva l’ennesima sigaretta della giornata con gesto meccanico che sapeva di abitudine e riprendeva a raccontare: “Quella notte mentre tutti dormivamo si sentì un fragoroso boato che ci svegliò. Io dal giaciglio in cui dormivo accanto a mio fratello Vincenzo, sentivo i più grandi parlare tra loro dell’impressionante esplosione. Vincenzo aveva esclamato: “scassau a Muntagna”. Poco dopo cadde nuovamente il silenzio, ignari di ciò che era accaduto si riprese a dormire. Io avevo sentito le lore parole concitate ed ebbi paura ma abbracciai Vincenzo. “Non ti scantari”, mi tranquillizzò e ricominciai a dormire. Vicino a lui mi sentivo protetto e al sicuro. Mio padre quella notte non c’era perchè nel pomeriggio era sceso in paese per fare rifornimento di provviste”.

Mio marito racconta sempre del rapporto particolare tra suo padre Francesco e il fratello Vincenzo, maggiore di lui di ventidue anni. Egli era il più grande dei fratelli e lui lo adorava, ne andava fiero, anche perché tra la civiltà pastorale era riconosciuto da tutti come il mito dei pastori castiglionesi. Vincenzo, purtroppo, perse la vita nel 1932 a soli trentaquattro anni, a causa di una rovinosa caduta da una giumenta imbizzarrita. Francesco alla morte di Vincenzo aveva solo tredici anni e, a distanza di tempo, quando nominava il fratello, la sua voce diventava tremolante. Anche quella sera in cui raccontava di quella tragica notte, la sua voce diventò mesta nel ricordarlo, tanto che fece una pausa, come a riprendere fiato, come a voler ricacciare in gola quella forte emozione. Interruppe il racconto, afferrò il cucchiaio che serviva a girare il fuoco nel bracciere e con fare lento lo mescolò, mentre il fuoco ricominciò a ravvivvarsi, così come i ricordi di quella notte che sembravano riaffiorare come le scintille di quel fuoco. Poi riprese il racconto.

“Ancor prima che facesse giorno, Vincenzo mi svegliò e mi affidò un importante compito. Andare a recuperare alcune pecore gravide che si erano spinte troppo in alto verso Monte Pizzillo, “U chianu ‘i Campani”, i due Pizzi. Quelle pecore a fine agosto sarebbero state pronte per figliare e non si poteva rischiare che si spingessero ancora più in alto. Per farlo mi indicò un preciso percorso, attraverso Monterosso, Montenero, “a Spinedda” e “i netti di Monte Frumento”, per giungere infine verso Monte Pizzillo. Ero orgoglioso di questa specie di missione e felice perché Vincenzo l’aveva affidata a me e non a Carmelino o Peppino, seppure più grandi: ciò voleva dire che lui si fidava di me ed io ne ero fiero. Così presi il bastone di “Pirainaro” con i nodi bruciati che Vincenzo aveva fatto con tanta cura per me, chiamai Bosco, mio compagno di giochi, spettacolare esemplare di cane pastore a pelo bianco, e imboccai il sentiero per Monterosso. Da qui tagliai le lave del 1923, del 1911, arrivai a Montenero e salii verso “la Spinedda”. Arrivato nei pressi di Monte Frumento sentii il suono dei campanacci delle pecore provenire da Monte Pizzillo, ero vicino pensai. Continuai a salire. Ad un tratto notai uno strano atteggiamento di Bosco, era evidente che avvertiva la presenza di qualcosa o qualcuno ed ecco che anch’io iniziai ad intravedere l’incedere di una piccola carovana. Il sole era già alto, l’ora dell’alba era già passata. Fu allora che vidi qualcosa che non ho mai più dimenticato. Una cavalcatura scendeva lentamente, sul dorso penzolava il corpo di un giovane, riuscivo a intravedere il volto pallido, gli occhi chiusi. Gli uomini lo accompagnavano in silenzio, i loro vestiti erano laceri, sporchi di cenere vulcanica, sapevano di disperazione, era come se il dolore scendesse insieme a loro. Fu in quel momento, vedendo quel corpo sulla cavalcatura e i volti di quegli uomini che collegai la loro presenza con l’esplosione avvenuta nella notte. Rimasi pietrificato dalla paura, immobile aspettai il passaggio di quella processione, con lo stesso rispetto misto a pietà e paura che usavo avere il Venerdì Santo al passaggio del Cristo morto. Ad un tratto il mio sgomento fu scosso dalla domanda di uno di quegli uomini che mi si avvicinò e mi chiese quale fosse il sentiero più agevole per raggiungere la Caserma Pitarrona; indicai loro il sentiero e poi mestamente proseguii verso Monte Pizzillo. Avevo comunque un compito da portare a termine. Ripresi poi la strada del ritorno ma non avevo più quella spensieratezza che avevo invece all’inizio, sentivo che qualcosa era cambiato dentro di me. Giunto alla Caserma Pitarrona, gli altri sapevano già di quanto accaduto, il corteo era passato di lì. Dopo qualche giorno la notizia si diffuse a Castiglione e nei paesi etnei, tutti rimasero colpiti della tragedia in cui avevano trovato la morte il giovane Angelino Samperi e Giovanni Bonaccorso, quest’ultimo era stato ritrovato dai soccorritori il giorno dopo. Entrambi erano di Piedimonte Etneo”.

Mio marito, bambino, ascoltava in silenzio. Lo immaginava – suo padre a dieci anni, immobile tra le rocce, con gli occhi fissi su quel corteo di tragedia – e gli si stringeva il cuore. In quella scena c’era tutto: la bellezza e la crudeltà della natura, l’incanto spezzato di una giovinezza e la consapevolezza improvvisa della fragilità umana. “Da quel giorno” diceva suo padre, “non ho più guardato l’Etna allo stesso modo. Ho capito che non è solo madre. A volte, è anche giudice.”

Oggi, mentre scrivo queste righe, immagino di sentire l’eco della voce di Francesco Raiti, mio suocero. È una testimonianza che non deve andare perduta. Perché non è solo un ricordo di famiglia: è anche parte della memoria di un territorio, di una generazione che viveva a contatto con la montagna e ne accettava i doni e i pericoli. Mio marito oggi ha più anni di quanti ne avesse suo padre quando raccontava quella storia. Francesco morì improvvisamente a soli sessant’anni, nel 1980. Ogni volta però che torna con la memoria a quelle sere d’inverno, al fuoco nel braciere e alla voce bassa e ferma del padre che narrava, si commuove come allora. “Non era solo un racconto” mi ha detto una volta, mentre guardava il profilo dell’Etna all’orizzonte, “era una consegna. Mio padre non voleva spaventarmi, né cercava di impressionarmi. Voleva solo che sapessi che la vita è fragile, anche quando è giovane. Che la bellezza e il dolore camminano insieme. E che la memoria è un dovere e che “A Muntagna va rispettata”.

A volte, io e Pippo, restiamo in silenzio a guardare la montagna dal balcone di casa. In quel silenzio, so che lui sta rivedendo il bambino che era suo padre, fermo sul sentiero, tra le sciare di Timparossa, Montenero, Monte Frumento, Monte Pizzillo, mentre passava il mulo con quel giovane ferito, e tutto intorno taceva. Quel bambino non dimenticò. E neppure il figlio ha dimenticato.

Con il titolo: le lapidi di Samperi e Bonaccorso sull’Etna

Commenti recenti