di Sergio Mangiameli

Ero con una mia vecchia amica e con una nuova. Entrammo in un cinema scalcagnato, bocca aperta e secca di una voglia di cultura, arenata nell’asfalto umido di Picanello. Perché le luci al neon venivano direttamente dagli anni di piombo, assieme alle locandine, appese, di film con attori ormai scomparsi. Perché gli anziani gestori sembravano contare le ore di un tempo ingobbito e solitario, di quelli che passano e ripassano dagli stessi luoghi per anni, lisciando le anime di chi da lì non si stacca. E perché non c’era altro di simile a un’idea migliore, tra venditori possibili di tutto, povertà abituale a pianterreno e violenza mascherata a ogni incrocio.

L’uomo sorrideva, di quelle smorfie tirate, capaci di mostrare un certo dolore ormai consunto, e si lamentava senza bavaglio della distribuzione disorganizzata, che non aveva mandato nemmeno una locandina in più di “Gabo”, per appiccicarla fuori e far sapere alla gente di questo quartiere popolare che lì dentro c’era il film sul più grande scrittore popolare del Sudamerica, nato in un buco ancor più povero di Picanello. La donna era impettita come l’ultimo sboccio di un fiore, sensibile e attenta alla luce degli occhi delle persone che le passavano davanti. Dava gli ingressi e opinioni precise sugli uomini.

E mentre prendevo i biglietti, sono volato su un ordinato fascio di locandine de “La corrispondenza” e mi sono accorto che respiravano ancora, stanche di un anno di lavoro, nell’angolo opposto a quello in cui dormiva un vecchio e serio proiettore. Tornatore e Garcia Marquez, chissà che tipo di corrispondenza c’è mai stata tra due assolutisti della narrazione, due uomini da Oscar e da Nobel, posseduti dalla punta morbida della follia artistica: quella che elimina il resto, tranne la storia da dover raccontare.

Entrammo, dunque, in una sala con le poltrone colorate come il sangue di Picanello: rossoazzurro, che il miracolo della Serie A di una cultura cinematografica avesse mai potuto contagiare quel pezzo di Catania, tra i suoi salotti bene e il mare di tutti.

C’era solo l’abbaio di un cane dal di fuori, che però occupava lo spazio interno e riempiva il tempo per l’inizio. “Attila fa casino nell’intervallo, poi lo sa, quando il film attacca, lui smette”, ci tenne a dirlo, l’anziano gestore, con parole appese sempre a quel sorriso tra le rughe.

Diventammo cinque, otto, dodici, una ventina, poi le luci al neon si spensero. Attila tacque e Gabo prese quota su uno schermo che non riusciva a contenere il film: alcuni bordi scappavano, parole in sovrimpressione si leggevano mozze; Gabo era troppo grande per quanti sforzi di sintesi si fossero fatti.

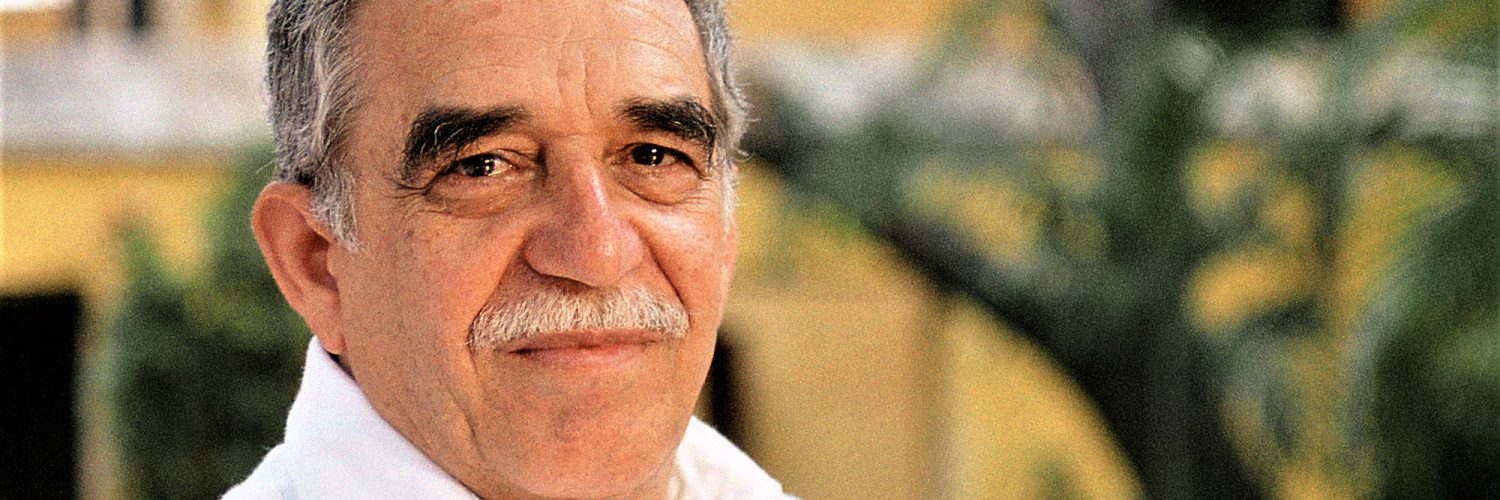

Juan Gabriel Vásquez spiega la vita di Gabo, di come il suo mondo sia partito da un posto di periferia colombiana con un nome da cantilena magica, Aracataca, e della sua perenne inquietudine, “perché solo così si può scrivere”. Un bambino che ha conosciuto il senso dell’abbandono, e quindi la solitudine, e il contatto con la quotidiana violenza degli adulti; che ha vissuto l’iniziazione obbligata al sesso a dodici anni, con i pompini delle puttane di Aracataca, la superstizione estrema di sua nonna e i racconti di guerra di suo nonno. E la morte di lui “come fine di tutto”.

Questa è la noce della narrativa di Gabo, più la parte giornalistica della difesa dei diritti umani, che lo portò a Stoccolma a dedicare il Premio Nobel ricevuto, “alla poesia, l’unica prova concreta dell’esistenza dell’uomo. La poesia, insomma, quell’energia segreta della vita quotidiana che fa cuocere i ceci in cucina e contagia l’amore e ripete le immagini negli specchi. In ogni riga che scrivo, cerco sempre, con maggiore o minore fortuna, di invocare gli spiriti schivi della poesia, e tento di lisciare in ogni parola la testimonianza della mia devozione per le sue virtù divinatorie in questo delirio senza appello, che è il mestiere di scrivere”.

Novanta minuti allineati al battito cardiaco, con una musica sospesa dentro un ritmo di attesa costante, come la vita, che cambia di continuo e contro ogni nostra inutile, buffa previsione. Il gioco del destino sulle teste degli uomini, “le tante lezioni con cui di solito ci sorprende e che rendono più evidente la nostra condizione di giocattoli di un caso indecifrabile, la cui unica e desolante ricompensa è, almeno la maggior parte delle volte, l’incomprensione e l’oblio”. Ancora poesia.

“L’antidoto è scrivere molto”. Finisce così come una botta di sospiro ultimo, il film. Il gol al novantesimo è questo. La partita nello stadio cinematografico con le poltrone rossoazzurre è finita. La palla di parole è in rete.

Attila riprende il suo assolo abitudinario, i giocatori sciolgono le righe. I neon illuminano i volti delle mie due amiche, una vecchia che mi conosce l’anima e il corpo, l’altra sbucata dal social e appena materializzatasi nella realtà.

Uscimmo fuori e io rimasi con la sensazione di aver assistito alla prima partita di calcio dove ha vinto la Poesia contro il Resto del Mondo, nell’unico bisunto, sgangherato, fottuto campo in cui si sarebbe mai potuta giocare. Il campo della strada aperta a qualsiasi possibile espressione di vita, amori sospesi e amicizie riprese e rinnovate, sentimenti in cerca di definizione e piaceri nuovi, nelle ingarbugliate e incredibili storie come le nostre, dove l’unica luce capace d’illuminarle è appunto la Poesia. Anche a costo di cent’anni di solitudine.

Commenti recenti