di Santo Scalia

Mio padre, linguaglossese per nascita, aveva ancora 10 anni quando, il due di agosto del 1929, in paese giunse, passando di bocca in bocca, la triste notizia: in cima all’Etna una comitiva di escursionisti era stata sorpresa da un’improvvisa esplosione, c’erano dei feriti e, forse, anche dei morti!

A portare la notizia erano stati alcuni giovani, laceri, stravolti, stanchi, che fortunatamente non erano stati colpiti dai massi scagliati dall’esplosione e che, precipitosamente, erano scesi in paese. Da Piedimonte Etneo accorsero, trafelati, uomini della Milizia e parenti degli escursionisti, in attesa di notizie sui loro amici e congiunti, e tra questi anche “u patrozzu” (il padrino, n.d.A.) di mio padre, sperando che le voci che davano suo figlio per morto non fossero vere.

Il giovane Angelino Samperi aveva da poco finito gli studi scolastici: a diciotto anni aveva conseguito la maturità liceale e aveva voluto festeggiare il traguardo raggiunto con una gita sulla cima del vulcano, anche per godere della vista dell’alba insieme ad amici e parenti.

La comitiva dei “piamuntisi” (così venivano, e vengono tutt’ora indicati gli abitanti del paese di Piedimonte Etneo) era partita da Linguaglossa e si era ripromessa di arrivare in prossimità del Cratere dell’Etna in tempo per assistere al sorgere del sole; del gruppo facevano parte anche Giovanni Bonaccorso (indicato erroneamente da alcune fonti come Bonaccorsi, o Buonaccorso, di 42 anni), padrino del giovane Samperi, e il Tenente della Milizia di Piedimonte Etneo.

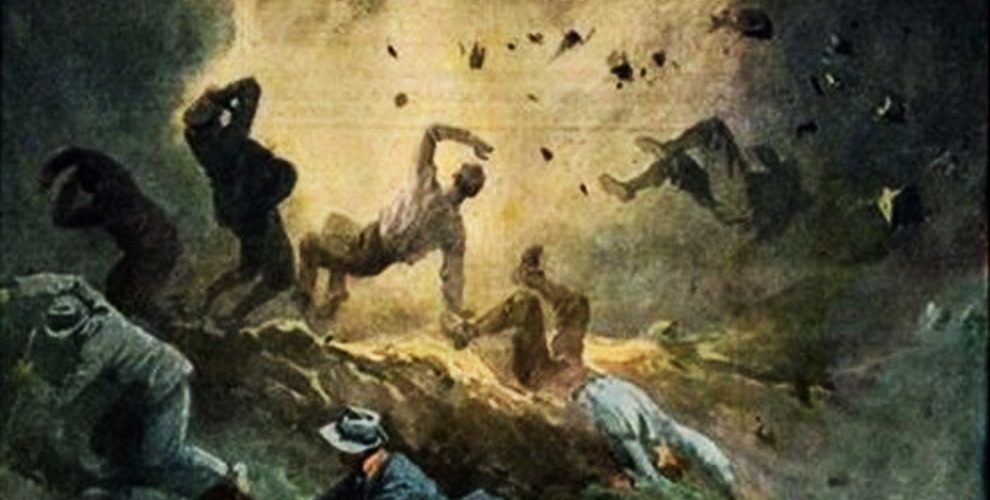

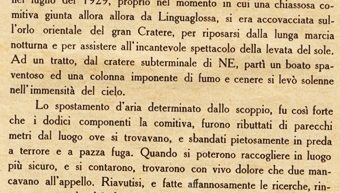

Ma «[…] ad un tratto, dal cratere subterminale di NE, partì un boato spaventoso ed una colonna imponente di fumo e cenere si levò solenne nell’immensità del cielo. Lo spostamento d’aria determinato dallo scoppio, fu così forte che i dodici componenti la comitiva, furono ributtati di parecchi metri dal luogo ove si trovavano, e sbandati pietosamente in preda a terrore e a pazza fuga. Quando si poterono raccogliere in luogo più sicuro, e si contarono, trovarono con vivo dolore che due mancavano all’appello. Riavutisi, e fatte affannosamente le ricerche, rinvennero uno solo dei due: un povero giovane, ferito a morte, che invocava aiuto. Era quello stesso che aveva organizzato la gita per festeggiare la propria maturità, conseguita in quei giorni».

Questa descrizione la troviamo nell’edizione del libro L’Etna e le sue meraviglie di Domenico Andronico, pubblicata nel 1930, alla pagina 182 (nelle successive edizioni l’evento non venne più riportato). Andronico aggiunge un altro particolare riguardante il “povero giovane, ferito a morte, che invocava aiuto”: «Portato a casa a dorso di mulo, vi morì lungo la discesa». Proprio quest’ultimo particolare trova riscontro in due testimonianze di persone che all’epoca dei fatti si trovavano sul versante settentrionale dell’Etna. Tra queste, un giovane pastore di Castiglione di Sicilia e un linguaglossese illustre, Carmelo Greco (vedi ilVulcanico del 27 gennaio 2019), conosciutissimo personaggio che fu “il presidente” del Club Alpino Italiano di Linguaglossa: reggente della locale Sottosezione fino al 1957, quando il Consiglio Centrale del C.A.I. deliberò che la Sottosezione di Linguaglossa si costituisse in Sezione; Greco ne fu poi il presidente, fino all’età di 92 anni, ed in seguito fu presidente onorario fino alla scomparsa, avvenuta il 17 dicembre del 2005.

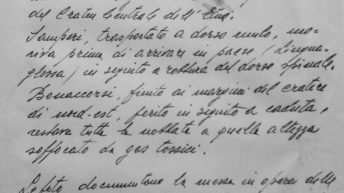

Ricevuta l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica nel 1993, Carmelo Greco fu per tutti il Cavaliere. E proprio nella Sede della Sezione che oggi porta il suo nome, appesa a una parete, c’è una sua annotazione olografa che riassume i tragici eventi del 1929, descritti da Carmelo, allora quasi coetaneo di Angelino: «[…] Samperi, trasportato a dorso di mulo, moriva prima di arrivare in paese (Linguaglossa) in seguito a rottura del dorso spinale».

Ancora Andronico, nella già citata opera del 1930, aggiunge: «L’altro compagno, un uomo di 42 anni, fu trovato morto, il giorno appresso, da una spedizione di soccorso». L’uomo, inizialmente disperso, era proprio il padrino del giovane Samperi, Giovanni Bonaccorso.

Una squadra di soccorso era stata immediatamente organizzata, ed era partita da Linguaglossa nella serata dello stesso 2 agosto. Gravemente ferito (frattura di 4 costole, lesioni polmonari) Bonaccorso era riuscito a fasciarsi una mano e la fronte sanguinante, ma non era sopravvissuto alla notte. Altri quattro componenti della spedizione, tra cui il Tenente della Milizia di Piedimonte Etneo, subirono delle ferite per fortuna non gravi, come riportato dal quotidiano L’Ora del 3-4 agosto.

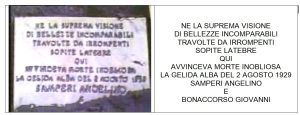

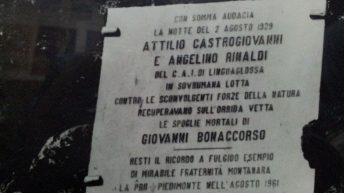

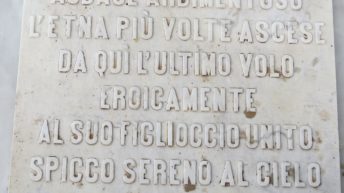

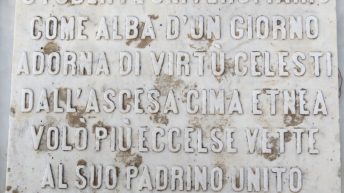

Anche il Cavaliere Greco ha lasciato la sua testimonianza a proposito del Bonaccorso: «Bonaccorsi [sic], finito ai margini del cratere di nord-est, ferito in seguito a caduta, restava tutta la nottata a quella altezza soffocato da gas tossici». Accanto al foglio da lui sottoscritto sono esposte delle fotografie: «Le foto documentano la messa in opera delle due lapidi a ricordo della tragica disgrazia e in sostituzione delle prime, distrutte da eruzioni successive».

Personalmente, frequento la cima dell’Etna da più di mezzo secolo e ricordo di aver visto, nelle mie prime escursioni ai crateri, una targa di marmo semisepolta alla base del Cratere di Nord Est a ricordo di quell’evento; poi l’ho rivista spezzata e infine… non l’ho più trovata, seppellita da tonnellate di massi e brandelli di lava che nel corso degli anni ’80 portarono il cratere di Nord Est a diventare allora la cima più alta dell’Etna.

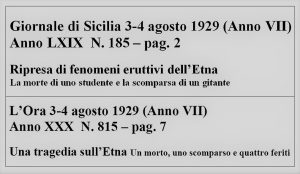

Sul quotidiano palermitano Giornale di Sicilia (Anno LXIX N. 185) del 3-4 agosto 1929 la triste notizia fu annunciata dal Professore Gaetano Ponte, direttore “dell’istituto vulcanico [sic] dell’Etna”, con un comunicato che fu poi ripreso da vari altri quotidiani.

Lo stesso quotidiano, nell’edizione del 3-4 agosto 1929, riportava in seconda pagina il seguente titolo: «Ripresa di fenomeni eruttivi dell’Etna – La morte di uno studente e la scomparsa di un gitante» e due comunicati diramati dal Prof. Ponte. Il primo di essi illustrava la situazione dell’attività vulcanica, mentre il secondo raccontava dell’evento osservato da Alfio Barbagallo, custode dell’Osservatorio, e dalle guide Signorelli e Mazzaglia che dal versante meridionale accompagnavano una comitiva di gitanti al cratere: «[…] improvvisamente fu avvertito un forte boato che fece scuotere la terra, mentre una colonna densissima di fumo nera e soffocante si sprigionava dal piccolo cono di nord-est avvolgendo tutti quelli della comitiva e provocando grande panico. A brevissima distanza di tempo si udì un secondo e più forte boato seguito da uno scoppio di gas, di cenere e di lapilli che investirono i gitanti i quali, per lo spostamento dell’aria, si videro abbattuti parecchi metri lontano. Seguì un fuggi-fuggi e gli stessi muli divennero irrequieti e si lanciarono di corsa verso i dirupi. I colpiti dalla caduta e dai lapilli emettevano grida strazianti di aiuto. Poco dopo, quando il fumo in parte si era dileguato, i gitanti cominciarono a chiamarsi l’uno con l’altro finché si poterono riunire a 300 metri dal luogo in cui erano stati sorpresi. Ne mancavano però due: il giovane Sampietri in onore del quale era stata promossa la gita ed il signor Giovanni Buonaccorso di anni 40».

Come già sappiamo, Samperi fu ritrovato moribondo poco dopo l’esplosione, mentre Bonaccorso, come riportato dal Giornale di Sicilia, nel numero del 5-6 agosto, fu ritrovato il giorno dopo da una spedizione guidata da Attilio Castrogiovanni e Angelino Rinaldi, entrambi del CAI di Linguaglossa: “La seconda vittima dell’escursione sull’Etna – Il cadavere del prof. Bonaccorsi rintracciato”.

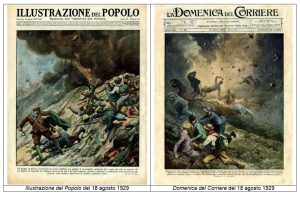

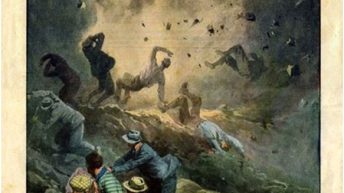

Ho reperito due ricostruzioni di fantasia di quel tragico evento nelle copertine di due settimanali dell’epoca: l’Illustrazione del Popolo del 18 agosto 1929 e La Domenica del Corriere (stessa data); la prima, illustrata da Ortelli, nella didascalia riporta: “Un gruppo di gitanti, avvicinatosi al cratere dell’Etna per godervi il meraviglioso spettacolo del sorgere del sole, fu sorpreso da un improvviso risveglio del vulcano. Emissioni di gas e di lapilli colpirono i gitanti, i quali per lo spostamento d’aria furono lanciati parecchi metri lontano: due furono le vittime e parecchi i feriti”. La seconda, con l’illustrazione di Beltrame, scrive: «Una tragica gita: per festeggiare la conseguita licenza liceale un giovane di Catania si recava col padre e altre dieci persone a compiere un’ascensione sull’Etna. Ma quando già la comitiva era presso il cratere un improvviso risveglio del vulcano provocava l’uscita di gas e lapilli che investivano i gitanti uccidendone due, tra cui il festeggiato, e ferendone quattro».

Oltre ai giornali dell’isola, anche la stampa nazionale si occupò dell’evento; il quotidiano La Stampa di Torino (Anno 63 Num. 186 – pag. 6) e Il Regime Fascista di Cremona, entrambi nell’edizione del 4 agosto, riportavano la stessa notizia: “Alle ore 4,30 di oggi, mentre il custode dell’Osservatorio etneo, Alfio Barbagallo, e le guide Signorelli e Masoglio accompagnavano una comitiva di gitanti sull’Etna che volevano assistere alla levata del sole, avvertirono un fragore assordante e, fra bagliori rossigni videro sollevarsi sul cratere di nord-est una immensa nube oscura. Poco dopo cadde una pioggia di grossi lapilli. La comitiva poté mettersi in salvo ritornando subito all’osservatorio. Più tardi, purtroppo, altri due escursionisti investiti dai gas solforici morirono per asfissia. Il fenomeno durò circa un quarto d’ora…”

La notizia dell’evento superò i confini nazionali: anche in Francia, sulle pagine dei giornali L’Ouest-Éclair (del 4 agosto) e Le Populaire (5 agosto) apparvero dei trafiletti sull’incidente.

L’eco dell’episodio varcò anche l’oceano: nell’edizione del 3 agosto 1929, l’americano The Ogden Standard Examiner, dello stato dello Utah, così come l’Elyria Chronicle Telegram dell’Ohio, riportano la notizia: “Catania, Sicily, August 3 – An 18-year-old student is dead, one man is missing and four are recovering from injuries today from a shower of stones and small fragments of lava, from the main crater of the world famous-volcano, Mount Etna, as a result of an explosion from the peak which yesterday resumed activity”.

L’evento colpì vivamente gli abitanti di Linguaglossa e di Piedimonte Etneo; lo Sci CAI Valligiani di Linguaglossa nel suo “Libro d’Oro” ricorda le edizioni della COPPA A. SAMPERI che negli anni 1949, 1950, 1951 e 1955 volle organizzare a memoria di Angelino; il Comune di Piedimonte, presso il cui cimitero sono sepolti entrambi gli sfortunati, “vittime dell’audacia”, nel suo organo ufficiale Piedimonte Notizie N. 74 del giugno 2007 dedica due pagine al ricordo dei concittadini periti nella sciagura. L’incidente è ricordato anche dal vulcanologo Boris Behncke nel sito internet italysvolcanoes.com [“1929 (2 August) – 2 young men killed by a sudden explosion at Northeast Crater whose causes are uncertain. It is possible that this event was similar to those of 1979 and 1987”] ed è citato anche nel volume L’Etna e il mondo dei vulcani di Patanè, La Delfa e Tanguy, pubblicato a Catania dall’editore Maimone nel 2004.

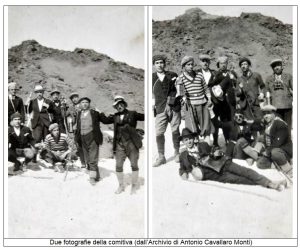

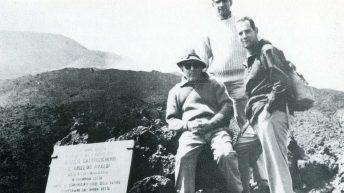

Grazie alla cortesia dell’amico Antonio Cavallaro Monti, studioso e storico linguaglossese, abbiamo la possibilità di vedere due eccezionali fotografie della comitiva, scattate nel corso dell’ascesa verso la sommità del vulcano.

Oggi le spoglie di Angelino e Giovanni riposano in una tomba, simbolicamente realizzata con pietre vulcaniche, nel Cimitero di Piedimonte Etneo.

Altri eventi funesti sono avvenuti presso i crateri sommitali dell’Etna negli anni successivi: il 12 settembre del 1979, presso il cratere denominato Bocca Nuova, a causa di un’improvvisa esplosione freatomagmatica perirono 9 persone e 20 rimasero ferite. Il 15 aprile del 1987, in prossimità del Cratere di Sud-Est, i morti furono due.

Oggi la Protezione Civile vieta di raggiungere la zona sommitale del vulcano se non accompagnati dalle Guide Alpine Vulcanologiche e, in base allo stato di agitazione, il divieto può divenire assoluto. Resta, per quanti sforzi e quanti progressi si siano fatti, l’imprevedibilità di certi fenomeni vulcanici: nel settembre del ’79 dello scorso secolo, quando si verificò in quell’area il più tragico degli incidenti mortali, le guide erano presenti e nulla poterono fare nel prevenire l’evento.

La «suprema visione di bellezze incomparabili» impone dei rischi, a volte anche mortali.

Un sentito ringraziamento va alla Sezione del Club Alpino Italiano di Linguaglossa, alla Famiglia Greco (erede e detentrice dell’immenso archivio di documenti che fu del Cavaliere Greco), agli amici Antonio Cavallaro Monti e Pippo Raiti che tanto mi sono stati di aiuto nella ricostruzione degli eventi e nella stesura di questo testo.

Con il titolo: particolare dalla Domenica del Corriere del 18 agosto 1929 (Collezione S.Scalia)

Commenti recenti