di Santo Scalia

Di Lazzaro Spallanzani (per l’esattezza di Lazaro Nicola Francesco Spallanzani) sicuramente avrete sentito parlare: se non per le sue ricerche sulla fecondazione artificiale, della quale è ritenuto il padre scientifico, probabilmente, tramite telegiornali e notiziari, per l’Istituto Nazionale Malattie Infettive di Roma, che porta il suo nome, o per l’Istituto Spallanzani di Rivolta d’Adda (Cremona), o ancora per il nome dell’Istituto Comprensivo di Scandiano, città natale dello scienziato.

Meno probabile, forse, è che ne abbiate sentito parlare come di uno dei tantissimi uomini di scienza che, tra l’altro, abbia visitato il vulcano Etna e che di questa visita ci abbia lasciato una descrizione.

Lazzaro, il cui nome ricorda miracolosi eventi evangelici, nacque nelle terre dell’odierna Provincia di Reggio Emilia, come già detto a Scandiano, il 12 gennaio 1729. Per volere del padre intraprese inizialmente studi letterari e a soli otto anni, vestì l’abito clericale.

In seguito, sempre per l’insistenza del padre, si indirizzò allo studio della giurisprudenza, nonostante la sua predilezione per le scienze naturali. Nel corso della sua vita si occupò di biologia, fisica e matematica; ma non solo, si interessò della riproduzione degli esseri viventi (confutando la tesi della generazione spontanea), di filosofia, di retorica, di storia naturale e della lingua greca.

Nel corso degli anni si convinse della grande utilità e dell’importanza del viaggio come metodo di indagine naturalistica. Fu così che nel giugno 1788, all’età di 59 anni, intraprese un viaggio nelle regioni dell’Italia meridionale, interessandosi particolarmente allo studio dei vulcani.

Esplorò quindi i Campi Flegrei, il Vesuvio, lo Stromboli e le altre isole dell’arcipelago delle Eolie, e il 3 settembre salì sull’Etna raggiungendo la vetta. Era il tempo del Grand Tour, particolare, e costosa, esperienza educativa in voga tra i più abbienti giovani studiosi europei.

Già prima di lui infatti, e durante il suo stesso secolo, altri illustri uomini di scienza e viaggiatori avevano eseguito e descritto l’ascensione alla vetta del vulcano siciliano: Johann Hermann von Riedsel; William Hamilton; Jean Paul Louis Laurent Houel; Patrick Brydone; Friederich Münter; Deodat Dolomieu e altri ancora.

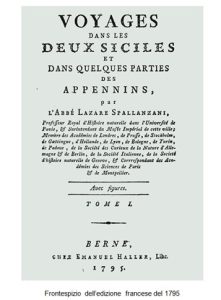

Il frutto delle sue osservazioni fu pubblicato a Pavia, in sei volumi, tra il 1792 ed il 1797, con il titolo Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino.

Ed è proprio sulla sua ascensione all’Etna che punteremo la nostra attenzione, avvalendoci dell’edizione milanese pubblicata nel 1825, un quarto di secolo dopo la morte dello scienziato. La descrizione dell’ascensione comincia nel capitolo VII:

«[…] Mi avviai la mattina del giorno 3 di settembre [1729 n.d.A.] al monte Etna, accompagnato tra gli altri da Carmelo Pugliesi e Domenico Mazzagaglia, due guide peritissime di quelle strade. […] Alle ore 10 del mattino pervenuto al villaggio di Nicolosi io mi ritrovava presso a Monte Rosso, che prima era un piano, dove nel 1669 si aperse la nuova voragine, e ne sgorgò la formidabile lava, che del continuo fluendo al basso arrivò fino al mare, dove fece una specie di promontorio. […] Si sa che questo monte è bicipite, così formato in quella eruzione, e in allora da’ paesani venne appellato Monte della Ruina, e dappoi Monte Rosso, probabilmente per varie sue parti di questo colore macchiate.»

Com’era d’uso a quel tempo la tappa successiva fu il Monastero Benedettino di San Nicolò La Rena, «[…] gradito ospizio pe’ forestieri che viaggiano all’Etna […]» dove il viaggiatore ebbe modo di riposare e rifocillarsi. Solo qualche ora di pausa, quindi:

«[…] prima che finisse il giorno giunsi alla Grotta delle Capre, tanto ricantata, quantunque non dia che un meschino alloggiamento di foglia e di paglia per restarvi la notte. […]»

Il viaggio continua nel successivo capitolo VIII: «Tre ore prima del giorno escito co’ miei compagni dalla Grotta delle Capre […] continuai il mio viaggio all’Etna. […] Dalla sua cima si alzavano due bianche colonne di fumo […]».

E finalmente lo studioso si trovò di fronte al Cono sommitale del vulcano: «Mi restava a valicare quel tratto che propriamente dee dirsi il cono dell’Etna, e che a retta linea ha di lunghezza un miglio, o poco più. Ripidissimo era ed insieme disegualissimo [sic] per le ammucchiate scorie che lo ingombravano».

Impiegò ben tre ore, in mezzo a mille difficoltà che così descrisse: «[…] nello scorrere o piuttosto strascinarmi sul rimanente di quella cima di monte, tra per non potere ascenderlo dirittamente, e per essere pendente in guisa che ad ogni momento doveva aggrapparmi a mani e a piedi; e struggendomi in sudore e trafelando, era necessitato di fermarmi, e prendere opportuni e replicati riposi. […]».

Poi, dopo aver affrontato ancora innumerevoli sforzi, «[…] superato quel luogo, e riacquistata a poco a poco la primiera presenza di mente, in breve d’ora mi ritrovai finalmente al vertice dall’Etna, e cominciava già a scorgere’ gli orli del cratere.[…]»

Sedutosi sul ciglio della depressione, lo scienziato cominciò ad eseguire le sue osservazioni: le pareti del baratro, la sua forma, l’apertura incandescente al fondo di essa, il fumo che da essa esalava. Gli vennero in mente le descrizioni dello stesso luogo eseguite in precedenza dal Cardinale Pietro Bembo e dal Domenicano Tommaso Fazello; una volta recuperate le forze, e volendo rientrare al Monastero prima che facesse notte, riprese la via del ritorno:

«[…] Ma non senza rincrescimento mi convenne in fine di allontanarmi da quella scena incantata, per aver divisato di dormire l’entrante notte a S. Niccolò dell’Arena, troppo memore del disagiato letto durissimo fornitomi dalla Grotta delle Capre […]».

L’opera di Spallanzani fu pubblicata, oltre che in Italia tra il 1792 ed il 1795, anche fuori dai confini nazionali: nel 1795, a Berna, apparve Voyages dans les Deux Siciles et dans quelques parties des Appennins; nel 1798, a Londra, fu pubblicato Travels in the Two Sicilies and some parts of the Appennines e l’anno successivo, a Parigi, fu data alle stampe l’opera con lo stesso titolo di quella bernese.

A partire dal 1769 lo scienziato si trasferì nella città di Pavia, nella cui Università insegnò Storia Naturale e diresse il locale Museo universitario. A Pavia Spallanzani morì l’11 febbraio 1799, dopo aver compiuto i 70 anni.

La città di Pavia, dove Spallanzani ha vissuto per trent’anni, ha mantenuto il vivo il ricordo della sua presenza realizzando nel 1972, il Collegio Lazzaro Spallanzani, con l’intenzione di ricordare l’illustre docente dell’Ateneo pavese. Inoltre l’Università di Pavia ha intitolato allo scienziato il suo Dipartimento di Biologia e Biotecnologie.

Oggi, a Scandiano, si trova il Centro Studi Lazzaro Spallanzani, fondato con l’intendo di “approfondire gli studi su Lazzaro Spallanzani, sul suo tempo, sulla sua vita di scienziato settecentesco”.

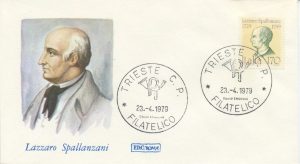

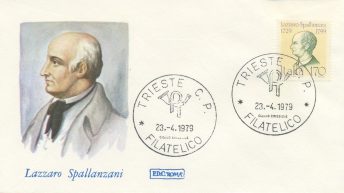

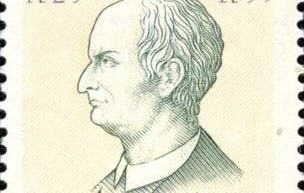

Nel 1979, nella ricorrenza del 180° anniversario dalla sua scomparsa, anche la filatelia ha voluto rendere omaggio allo scienziato, con l’emissione di un francobollo commemorativo e di una busta primo giorno di emissione (o first day cover):

L’opera di Spallanzani è stata riproposta in libreria nuovamente nel 1988 da Edizioni Giada, con la preziosa introduzione del vulcanologo Salvatore Cucuzza Silvestri. Successivamente, nel 1994, l’editore CUEN, ha pubblicato la sola parte relativa all’ascensione del 1788 con il titolo Viaggio all’Etna, avvalendosi della collaborazione del vulcanologo Paolo Gasparini.

La mia biblioteca personale accoglie le versioni elettroniche (ebooks) di tutte le edizioni citate nel testo (Pavia, Berna, Londra, Parigi e Milano), mentre i due volumi (quelli del 1988 e del 1994) trovano posto negli scaffali della mia biblioteca cartacea.

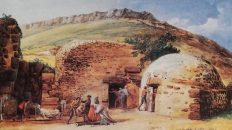

Con il titolo: Jose Armet Portanell, Lazzaro Spallanzani osserva un’eruzione del Monte Etna (particolare da MeisterDrucke)

Commenti recenti