FONTE: INGVVULCANI

di Mario Mattia

Premessa (di Redazione INGVvulcani)

Premessa (di Redazione INGVvulcani)

La storia di un vulcano si può raccontare anche attraverso l’incontro, casuale e fortunato, tra due persone identicamente curiose del mondo e delle sensibilità umane. In questi giorni in cui Stromboli è teatro di eventi importanti e per certi versi drammatici, Mario Mattia richiama alla memoria squarci di vita quotidiana del secolo scorso, diligentemente annotati in un taccuino e ricopiati da antichi registri miracolosamente sopravvissuti al tempo, alla guerra e alle esplosioni. Usa un linguaggio privo di formalismi, quasi come fosse un romanzo. Un modo diverso di raccontare la Scienza, che ci avvicina ad una storia vera vissuta da uomini veri

Saranno state le tre del pomeriggio. O forse le 5. Chi se lo ricorda più. Mi ricordo invece benissimo che restai col naso all’insù a guardare quell’enorme massa nera chiazzata del verde degli arbusti mediterranei e del giallo degli sterpi bruciati dal sole di quel luglio millenovecentottantatre.

«Giovane, attento a dove metti i piedi!» mi disse il marinaio mentre scendevo dal traghetto, appena prima che il gradino tra lo scivolo e la banchina del porticciolo di Stromboli ponesse fine, come minimo, alla funzionalità della mia caviglia sinistra.

Avevo lasciato gli amici di sempre in un campeggio dalle parti di Gioiosa Marea dietro le gonne di alcune pallide ragazze tedesche e, con lo zaino militare e il mio ridicolo sacco a pelo rosa, ero determinato a visitare «il faro del Mediterraneo», in ossequio a quella stravagante idea di iscrivermi a Geologia. Che aveva lasciato a bocca aperta tutta la mia famiglia, in attesa dell’ennesimo avvocato.

Il traghetto ripartì mentre mi inerpicavo su per la stretta stradina che mi avrebbe portato in paese.

Mi aggirai tra i muri delle case, tra le tettoie di canne, tra gli alberelli che sbucavano da chissà dove. Ascoltai il rombo lontano di un motocarro che rompeva il silenzio del pomeriggio, dominato solo dal bianco e dall’azzurro di quella inesistente separazione tra terra, cielo e mare. E poi le case squadrate, la grande chiesa bianchissima, la piazza con i suoi bar e i turisti al riparo dal sole, in attesa di una granita ghiacciata.

In paese, quella inesplicabile sensazione di paura che quella massa nera circondata da basse nuvole bianche mi aveva trasmesso, si attenuò, e il resto della giornata lo passai con le spalle quasi sempre girate verso le spiagge nere, verso il mare blu scuro.

E verso il mare guardavo quando un anziano signore, con buffi bermuda bianchi e un bastoncino fatto di canna si fermò davanti a me. Ero a Piscità, e ancora sulla pelle avevo le gocce dell’ultimo bagno quando lui, col suo bastoncino, indicò la carta geologica dell’Isola di Stromboli che avevo aperta accanto a me.

«Lei è un geologo?» disse spostando verso l’alto il suo il berretto di paglia, probabilmente in un gesto di saluto.

«Non ancora – dissi io – comincerò a studiare geologia a ottobre.»

L’uomo annuì gravemente e mi porse la mano.

«Molto lieto, io mi chiamo Salvatore» (il nome non era quello, ma non mi va di scrivere quello vero).

«Le piace il vulcano?» aggiunse guardandomi con la testa piegata di lato.

Io mi strinsi nelle spalle.

«Preferisco non guardarlo. Mi fa un po’ paura. Stanotte ho dormito in spiaggia e ho sentito i suoi boati. Forti. Facevano vibrare i vetri delle case, certe volte» dissi.

Lui si aprì in un sorriso.

«Anche a me ha fatto sempre paura» disse mentre si sedeva sul muretto che stava alle mie spalle.

Poi mi chiese di passargli quella mappa.

«Lei è mai stato qui?» mi disse, indicando con l’indice ossuto un puntino poco a nord della Sciara del Fuoco.

Io feci di no con la testa.

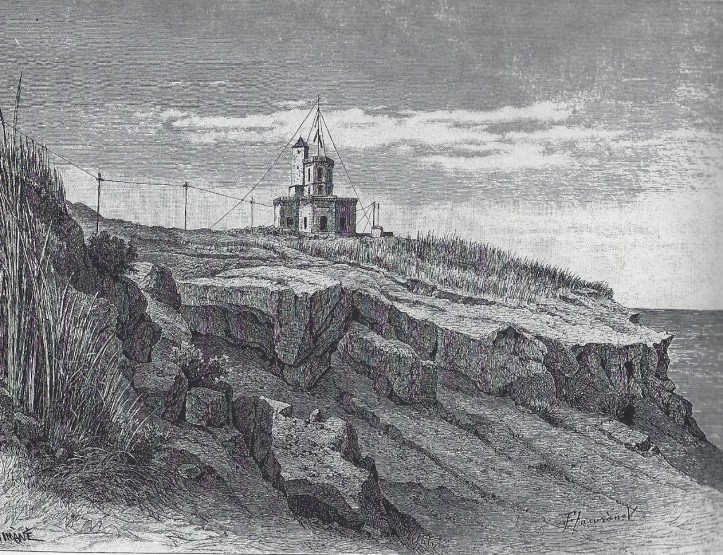

«Tanti anni fa qui c’era un semaforo. Il semaforo di Labronzo.» disse.

Io lo guardai incredulo e lui si mise a ridere. I suoi baffi bianchi andarono su e giù in una sorta di tic. E solo dopo qualche secondo capii che stava ridendo.

«Non si tratta di un semaforo come quello delle città, era come un piccolo faro, che serviva alla navigazione e dove c’erano anche strumenti scientifici, ad esempio una stazione meteorologica.»

«Interessante… lei pensa che sia da visitare?»

«Magari. Non esiste più da tanto tempo. Mio padre ci lavorava praticamente fin da bambino. Vuole sapere la storia?»

L’aspetto rassicurante e la sua somiglianza con un vecchio zio cui ero molto affezionato, mi convinsero a sorridere e fare di sì con la testa. Visibilmente soddisfatto, poggiò il bastoncino sul muretto e si sistemò comodamente.

«Il mio povero papà – cominciò – era un ragazzo quando il professorone che veniva da Catania convinse il Ministro della Marina del Re che era necessario che il personale in servizio presso il semaforo di Labronzo… quello che le indicavo sulla cartina… oltre al normale lavoro per la navigazione e per la manutenzione degli strumenti, si dedicasse anche a tenere un registro di tutte le esplosioni dello Stromboli e di tutte le variazioni dell’attività del vulcano. Questo professorone si chiamava Annibale Riccò… l’ha mai sentito?»Io feci di no con la testa e lui fece una faccia stupita.

«Strano… è stato anche Rettore dell’Università di Catania!»

Io alzai le spalle e lui con la mano fece segno che non importava.

«Dicevamo… mio padre, che era l’unico falegname di Stromboli, dove tutti, allora, erano pescatori, fu assunto per lavorare in quel semaforo e per occuparsi della manutenzione delle porte, dei mobili e per fare tutti i lavoretti che servivano. Era affascinato dal vulcano e piano piano, dopo che imparò a scrivere e leggere, fu proprio lui a occuparsi di tenere il registro di quello che faceva il vulcano. E alla fine di ogni mese, scriveva un rapporto che mandava all’Università di Catania…»

«Di che anni stiamo parlando?» chiesi io. Il racconto cominciava a piacermi.

«All’incirca alla fine dell’Ottocento-inizio Novecento. E mio padre era proprio lì al semaforo di Labronzo l’undici settembre 1930″

Restò in silenzio, in attesa di una mia reazione. Che non arrivò.

Poi, alzò gli occhi al cielo e continuò.

«E va bene. Quel giorno ci fu un’esplosione tremenda. Tre colonne di cenere a forma di pino si alzarono in cielo e una pioggia di massi roventi cadde su Ginostra. I crateri si sconquassarono come cannoni e morirono delle persone. Tra loro, una mia amichetta. Morì abbracciata alla madre, carbonizzata, e vicino a loro due, morì anche la loro capretta. Ne sarebbero morti ancora di più se in quel momento la maggior parte dei paesani non fosse andata ad un funerale, e il cimitero si trovava in una zona non colpita. Poi scoppiarono incendi in tutta l’isola e mi ricordo anche che il mare si ritirò e invase la spiaggia per centinaia di metri, distruggendo le case dei pescatori.».

L’uomo era molto coinvolto e a gesti sottolineava i passaggi più tragici di quel racconto.

«Ma era la prima volta che il vulcano faceva tutto questo macello?» chiesi io.

Salvatore scosse la testa.

«Per niente. Ma mi faccia finire il racconto. La gente era terrorizzata. Qualcuno raccontò che si era aperta una fenditura nella Sciara del Fuoco e poi, per la paura, molti isolani emigrarono e qui restammo in pochi. Molto pochi. Eravamo più di duemila all’inizio del Novecento, dopo il botto del 1930 eravamo si e no mille.»

«Quindi lei abita qui?»

L’anziano scosse la testa e si tolse il cappello. Cominciò a sventolarsi perché la scarsa ombra che lo proteggeva dal potente sole siciliano si era assottigliata e adesso lambiva le sue gambe.

«No, amico mio. Non abito qui. Me ne andai nel 1949. Vinsi un concorso nelle Ferrovie dello Stato e andai ad abitare un po’ qui e un po’ lì… Genova… Milano… Ancona… e poi a Messina, dove abito tuttora. Ma ogni estate, io e mia moglie siamo tornati qui. Ho ancora la mia casetta a San Vincenzo. Poi, l’anno scorso mia moglie è morta.»

I baffi tornarono a fare su e giù, ma stavolta non per una risata.

«Mi dispiace.»

«Questa è l’ultima volta che vengo qui. Sto vendendo la casetta e poi non tornerò più» disse in un solo fiato. Quasi non volesse nemmeno sentire cosa stesse dicendo.

Lo guardai mentre fissava il mare e all’improvviso si girò verso di me e disse: «Visto che lei sarà un geologo, voglio farle vedere una cosa. Verrebbe stasera a cena da me?»

Accettai con entusiasmo, e lui visibilmente soddisfatto, si alzò, mi spiegò dove si trovava la sua casetta e poi si allontanò verso il paese.

Lo guardai allontanarsi con quei buffi pantaloncini e le sue gambe magre. Poi mi tuffai di nuovo e quando mi girai verso la spiaggia, uno sbuffo di cenere che sembrava cipria, coprì per qualche secondo la cima del vulcano, prima di essere portata via dal vento.

Trovai quasi subito quella casetta, alla fine di una curva quasi a gomito, con una scala tutta bianca che portava ad una porticina. Due stanze piene di oggetti, foto, ninnoli, un letto matrimoniale e una minuscola cucina piena di pentole e piatti. Le «pulera», ovvero le colonne che sostenevano le tettoie coperte da canne tipicamente eoliane, circondavano una splendida terrazza che si affacciava verso Strombolicchio.

Dopo una frugale cena a base di spaghetti ed insalata, mi disse che era l’ora della sorpresa e mi portò in un garage che stava al piano terra della casa, Lì, in mezzo a vecchi mobili pieni di polvere, bidoni inutilizzati e tonnellate di giornali vecchi, c’era una libreria con grandi volumi rilegati, col dorso in juta bianca su cui erano incise delle date. Ne tirò fuori uno e cominciò a sfogliarlo. Erano dei registri: nella prima colonna era segnato il tipo di attività del vulcano (esplosione normale, esplosione forte, frana breve, frana imponente) nella seconda colonna era riportato l’orario e nella terza non c’era scritto nulla, ma in alto riportava la scritta «effetti su cose e persone». Sfogliando uno di quei registri, ogni tanto in quella colonna spuntava un commento: «Zio Minico di Piscità ha sentito tre botti forti stanotte» o «Il fumo e la cenere sono arrivati fino a Punta dei Corvi».

Erano tanti quei volumi. E tutti in perfetto stato.

«Ma non dovrebbero essere in qualche archivio della Marina?» chiesi.

Salvatore fece di sì con la testa.

«In teoria sì, ma quando il semaforo fu distrutto, nel 1930, li buttarono via e mio padre li portò qui. Poi il semaforo fu sistemato e continuarono a segnare l’attività. Alla fine, per colpa della guerra, non mandarono più nessuno e quel lavoro ha continuato a farlo mio padre finché è vissuto. Così… per passione…»

Sui dorsi dei volumi erano riportati gli anni. 1898, 1899, etc… e poi, negli scaffali di sotto, 1934, 1935, e così via fino al 1958. Un patrimonio di dati unico. Anche se non ne sapevo ancora nulla, mi resi subito conto che si trattava di qualcosa di importante. Dopo aver chiesto il permesso, mi sedetti su uno sgangherato tavolino e cominciai a sfogliare alcuni dei volumi.

Non so ancora bene perché, ma presi degli appunti, visto che mi intrigava questa piccola scoperta. O forse per far piacere al mio anziano amico che mi guardava sorridente mentre sfogliavo pagina dopo pagina quei registri, autentiche testimonianze del qualche volta difficile rapporto tra gli isolani e il vulcano.

Li ho ritrovati qualche tempo fa, ordinando vecchie carte ed eccoli qui:

28 Dicembre 1908 «Terremoto fortissimo, danni a San Vincenzo e Ginostra. Case e tetti crollati. Paura tra le genti. Molti abbandonano le case. Vulcano tranquillo»

13 dicembre 1915 «Formidabile esplosione. Lo studioso Platania ha raggiunto il semaforo e sale verso il cratere accompagnato dallo studioso Perret, con macchine da cinepresa»

3 luglio 1916 (lo stesso giorno del parossisma del 2019!! N.d.A.) ore 23.50 «Grandiosa esplosione sveglia tutti i paesani. Formazione di pino vulcanico gigantesco, pieno di palle di fuoco. Pioggia di ceneri e massi. Molta gente intossicata dai gas. Danni ai tetti e feriti poco gravi a Ginostra e Punta Lena. Fiume di lava nella Sciara in pochi minuti.» I giorni successivi, il padre di Salvatore riportava altre informazioni sull’eruzione che si era originata dopo quella esplosione. E che durò più di un mese.

22 maggio 1919 (nota del capo semaforista Curulli) «Violentissima detonazione. Risucchio del mare per 200 metri. Enormi pini di cenere nera che coprono l’intera isola. Abbondantissima eruzione di gran quantità di blocchi lavici di eccezionali dimensioni, varianti tra 30 e 60 tonnellate. Eruzione di materiale igneo, scorie, pietre, grossi lapilli. Incendi alle falde del monte. 10 case distrutte a Stromboli, due a Ginostra. Segnalati 4 morti. Gravi danni ai vigneti ed alle case per l’ingresso di una poderosa ondata.

E poi l’esplosione del 1930. Il volume di quell’anno era tutto rovinato, proprio perché, come mi aveva detto Salvatore, alcuni massi distrussero il semaforo di Labronzo.

11 settembre 1930 ore 9.25. Tre pini di cenere si alzano dal vulcano. Altezza stimata 1.5 km. Poco dopo forte detonazione (o forse due ravvicinate). Costretti a precipitosa fuga sia io che il capo semaforista per la subitanea ricaduta di enormi massi. Semaforo parzialmente distrutto. Segue relazione dei danni. Notizie di danni all’abitato di Ginostra. 6 vittime e 22 feriti. Gravi ustioni. I morti ritrovati carbonizzati per effetto del gas bollente o degli incendi scatenati da esso. Panico a San Vincenzo e Ginostra. Molti lasciano l’isola. Alcune barche distrutte dalla ricaduta dei massi.

C’erano poi molte altre note, alcune di piccole effusioni, una su una misteriosa eruzione sottomarina, due o tre tempeste scambiate per attività vulcanica e poi centinaia di rapporti sul numero e sul tipo di esplosioni.

Quella lettura, di prima mano, di un documento che testimoniava la vita sotto un vulcano, giorno dopo giorno, degli effetti sulle persone, le piccole storie che a volte leggevo nelle note («il botto delle 3:44 spaventava le capre di Mongitore Ernesto» oppure «Cannella Salvatore lamenta il furto di n° 6 galline durante la fuga per il forte boato di ier l’altro») mi affascinarono enormemente e infatti, quando sollevai lo sguardo dall’ennesimo librone rilegato, con le mani nere per la polvere e il taccuino pieno di note, schizzi ed elenchi, il mio amico Salvatore mi guardò sorridente.

«Sarai un buon vulcanologo – disse – perché ti interessano più le persone che vivono sotto i vulcani che i vulcani stessi.»

Io estrassi dal mio zaino un manuale di arabo.

«Non credo che sarò mai un vulcanologo. Voglio andare a lavorare nel deserto. A cercare il petrolio»

Lui fece di sì con la testa e mi schiacciò l’occhio.

La serata finì poco dopo. Con un brindisi a base di Malvasia.

Io sarei ripartito con la nave del pomeriggio seguente, dopo una salita ai crateri. Che non feci per colpa del maltempo.

La sera successiva tornai a Messina, dove i miei amici mi aspettavano per ripartire ancora.

Non vidi mai più Salvatore e niente sapeva, né di lui né di quei volumi, la coppia di simpatici napoletani che, qualche anno dopo, abitavano nella sua casa.

P.S. Non andai mai a cercare il petrolio nel deserto.

Commenti recenti