di Santo Scalia

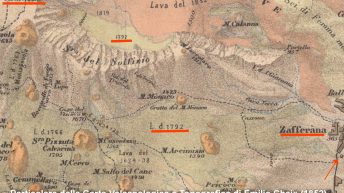

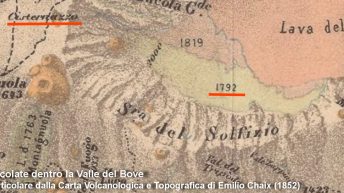

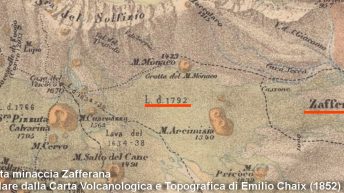

Sono trascorsi 230 anni dall’ultima eruzione etnea del Settecento. In quell’occasione si formò la depressione oggi nota col nome di Cisternazza e una colata lavica, sgorgata dalla parete della Serra del Salifizio – esterna alla Valle del Bove, cioè quella che guarda a meridione – arrivò a minacciare il paese di Zafferana Etnea.

Nel corso del XVIII secolo la fisionomia del versante meridionale dell’Etna mutò considerevolmente; cerchiamo di immaginare, infatti, quale potesse essere stato l’aspetto del vulcano agli inizi del Settecento: non c’era ancora la Montagnola (formatasi nel corso dell’eruzione del 1763 a circa 2500 metri di quota); non esistevano nemmeno i Monti Calcarazzi (sarebbero sorti nel 1766); né i Crateri Silvestri, destinati a nascere lì vicino, ma nel corso di un’eruzione che sarebbe avvenuta nel secolo successivo!

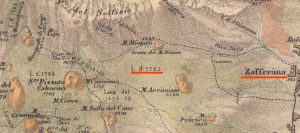

Salendo da Nicolosi per andare alle zone sommitali dell’Etna, una volta superati i grossi coni di Monte San Leo, della Sona, il Manfrè e lasciato a sinistra il Monte Vetore, non si sarebbero incontrati altri considerevoli rilievi, ma si sarebbe potuto ascendere fino al Piano del Lago e da lì direttamente andare al Gran Cratere.

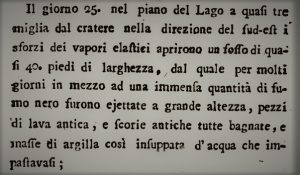

L’abate Francesco Ferrara, nella sua opera Storia generale dell’Etna, pubblicata nel 1793, descrive così l’attività del vulcano avvenuta nel corso dell’anno precedente, il 25 di maggio: «Il giorno 25 nel piano del Lago a quasi tre miglia dal cratere nella direzione del sud-est i sforzi dei vapori aprirono un fosso di quasi 40 piedi di larghezza, dal quale per molti giorni in mezzo ad una immensa quantità di fumo nero furono ejettate a grande altezza, pezzi di lava antica, e scorie antiche tutte bagnate, e masse di argilla così insuppata d’acqua che impastavasi […]»

Era nato un nuovo pit crater (secondo l’odierna terminologia), una profonda depressione dalle pareti molto ripide. Col tempo la profondità del pozzo è andata a diminuire, mentre la pendenza delle pareti – a causa di crolli successivi – si è lentamente addolcita.

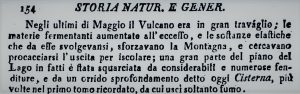

Anche il Canonico Giuseppe Recupero (nell’opera postuma Storia naturale e generale dell’Etna – Tomo I, pubblicato nel 1815) descrive tale attività, sottolineando l’assenza di materiali incandescenti: «Negli ultimi di Maggio il Vulcano era in gran travaglio; […] una gran parte del piano del Lago in fatti è stata squarciata da considerabili e numerose fenditure, e da un orrido sprofondamento detto oggi Cisterna […] da cui uscì soltanto fumo».

La formazione del cratere a pozzo (pit crater) denominato inizialmente Cisterna, oggi noto come la Cisternazza, sembra quindi essere dovuto ad una attività di tipo freatico e non freato-magmatico.

Il giorno dopo, il 26 maggio, nella zona sud-occidentale interna alla Valle del Bove «[…] aprissi nuova voragine oblunga di più di 20 piedi di larghezza, dalla quale sboccò un torrente picciolo di lava, che scorrendo il pendìo dell’altura, andò a guadagnare il fondo del Trifoglietto» [da F.Ferrara, opera citata].

L’attività del vulcano riprese nel primo giorno del mese successivo, quando «[…] nella parte meridionale dell’Etna, e quasi alla sua metà, sull’altura medesima del Solfizio, in faccia a Catania […] si aprì una nuova voragine dalla quale è uscita dopo la lava di questa immensa eruzione». [da F. Ferrara, opera citata].

Ed effettivamente, l’eruzione che ne seguì generò un esteso campo lavico che da quota 1900 – dove si erano aperte due bocche – si spinse fino ad una elevazione di 610 metri, alle porte meridionali della cittadina di Zafferana Etnea. Seguendo gravitazionalmente il pendio, le lave si orientarono verso est, invasero – come ricorda il Recupero – «[…] tutta quella vasta pianura dell’Arcimisa. La montagna conica dell’Arcimisa restò in gran parte seppellita da questa copiosa ed alta corrente di lava. […] Da qui il torrente focoso diviso in cinque braccia proseguì il suo corso nelle contrade di Cassone, distruggendo e snaturando tutte quelle fertili campagne, che incontrò nel suo passaggio, ed andò finalmente a devastare le vigne in faccia della Zafarana» [da G. Recupero, opera citata].

Lo storico Recupero aggiunge ancora: «Non puossi formare idea dell’immensità di questa eruzione. L’Etna è stato in gran travaglio per più di un anno […]». In mancanza di date certe si stima che l’eruzione si sia protratta per circa 355-380 giorni, emettendo un volume di circa 90 milioni di m3 e ricoprendo una superficie approssimativamente di 8 Km2.

Le colate laviche fuoriuscite dalle bocche apertesi sul costone meridionale della Serra del Salifizio, come già detto, arrivarono a minacciare Zafferana Etnea, avendo raggiunto una lunghezza di circa 6 chilometri e mezzo.

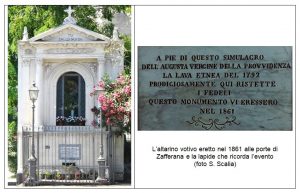

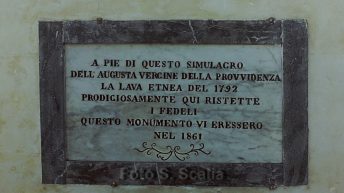

Zafferana, città che duecento anni dopo avrebbe rivissuto l’incubo dell’invasione lavica, nel 1861 volle ricordare l’evento innalzando un altarino votivo alla Madonna della Provvidenza.

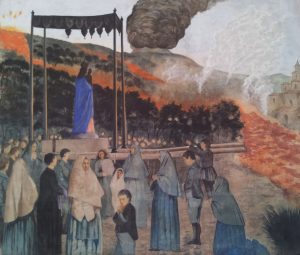

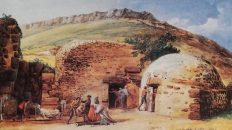

Un altro ricordo dell’eruzione si trova oggi all’interno del Palazzo Municipale della cittadina, dove è custodito un grande dipinto (di autore a me ignoto) raffigurante la statua della Madonna della Provvidenza che viene portata in processione davanti alla corrente lavica.

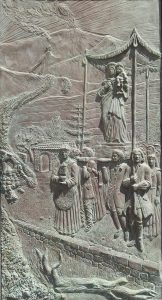

La stessa scena, vista da un’altra prospettiva, è raffigurata nel Portale bronzeo della Chiesa Madre di Zafferana, realizzato nel 1991, opera dell’artista Giuseppe Cristaudo.

Con il titolo: particolare del dipinto raffigurante l’eruzione del 1792 (Zafferana Etnea, Palazzo Comunale – Foto S. Scalia)

Commenti recenti